|

2025年5月29日下午14:30,重庆地名文化保护与城市精神传承科普基地负责人周文德教授,在四川外国语大学地名研究中心举行的2025年重庆市科技活动周重点科普讲座上担任主讲。他以“重庆地名的文化记忆与城市精神”为主题,结合丰富的历史文献与深入的实地考证,为听众深度解析了重庆地名背后所蕴藏的城市精神密码。

一、地名研究:文化传承的时代使命

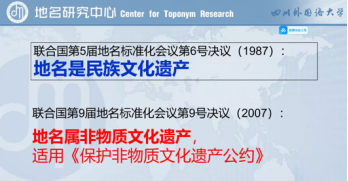

讲座伊始,周文德教授援引习近平总书记关于民族精神与城市精神的论述,强调地名作为文化遗产的独特价值。他指出,联合国早在1987年第五届地名标准化会议第6号决议中,就将地名界定为民族文化遗产;2007年第9届会议第9号决议进一步明确其非物质文化遗产属性,适用《保护非物质文化遗产公约》。我国2022年施行的《地名管理条例》第四章亦专设“地名文化保护”条款,倡导全社会参与文化传承。

二、四维解码:重庆城市精神的地名印记

(一)坚韧:山水之城的生存史诗

周文德教授以通远门步道、大宁河古栈道、黄角湾立交桥等为例,展现重庆人“与自然博弈”的坚韧品格。通远门步道台阶间历代脚夫磨损的凹痕,记录着“三尺扁担两头晃”的生存韧性;1935年修建的川黔公路,以海棠溪为零公里起点,四公里、五公里等地名见证了每月5公里的人工筑路奇迹,欧洲历史学家盛赞的钓鱼城,更被视为“改变世界地图”的坚韧象征。他总结,独特的山地地貌孕育了重庆人“逢山开路、遇水搭桥”的拼搏精神,将地理劣势转化为发展优势。

(二)忠勇:千年传承的精神底色

追溯重庆最古老地名“巴”,周文德通过《华阳国志》中巴蔓子“割首留城”的典故,诠释忠勇精神的起源。全国唯一以“忠”命名的忠县、承载“白帝托孤”典故的白帝城、彰显“忠肝义胆”的张飞庙,以及忠州秦良玉等巾帼英雄事迹,构建起忠勇精神的历史谱系。抗战时期重庆作为“愈炸愈强”的英雄之城,红岩先烈与当代三峡移民、“山城骑士”等群体,更将忠勇精神升华为家国担当。

(三)开放:移民城市的文化基因

从清康熙年间“湖广填四川”催生的“人和场”(原名马鬃场),到见证开埠史的望龙门、寸滩码头,地名成为移民文化的活化石。周文德指出,“人和”之名取自“天时不如地利,地利不如人和”,既体现移民社会对和谐共处的追求,更彰显广纳四海的开放胸襟。朝天门、南纪门等城门遗址与现代数字经济地标仙桃数据谷,形成“物理汇流”到“数字汇智”的开放精神传承链。

(四)争先:敢为人先的时代品格

回顾抗战时期作为战时首都的历史担当,周文德教授强调重庆“扛起民族抗争旗帜”的争先精神。在新时代,重庆紧扣“两大定位”,全力打造“六个区”——西部地区高质量发展先行区、内陆开放国际合作引领区、全面深化改革先行区、超大城市现代化治理示范区、城乡融合乡村振兴示范区、美丽中国建设先行区,从铜元局工业先驱到科学城创新先锋,续写着“敢为人先”的发展传奇。

三、时空共振:地名中的精神全息图景

周文德教授以“四维交互”视角揭示地名文化的深层逻辑。空间维度上,从“十八梯”的垂直生存到“千厮门大桥”的立体跨越,地理高差映射坚韧精神的厚度;时间维度中,“巴蔓子墓”的千年忠义与“红岩村”的革命忠勇形成忠勇精神的古今传承;文化维度上,湖广会馆的移民交融与仙桃数据谷的科技聚合,展现开放精神的时代升华;实践维度里,铜元局工业遗产与科学城创新生态,诠释争先精神的迭代演进。

“当我们触摸通远门古城墙,走进湖广会馆戏楼,或是漫步仙桃数据谷智慧步道,触碰的不仅是物质载体,更是一座城市的文化生命体。”周文德在结语中强调,重庆地名如同散落的文化基因,历经千年重组、突变,编织成以“坚韧打底、忠勇铸魂、开放赋能、争先破局”为内核的城市精神DNA,既是对历史的深刻回答,更是对未来的庄严宣言。

|